医療機器を製造販売したり、輸入したいと考えたときには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)の製造販売業許可や製造業登録が必要になります。

1 薬機法における「医療機器」とは

そもそも「医療機器」とは 薬機法において、「人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、又は人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう」とされています。

また、「医療機器」の範囲も、人の生命及び健康に与える影響の程度に応じて、以下のように分類されています。

- クラスⅣ・クラスⅢ:高度管理医療機器

副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの - クラスⅡ:管理医療機器

高度管理医療機器以外で、副作用又は機能の障害が生じた場合において、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの - クラスⅠ:一般医療機器

上記以外で副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの

2 「製造業登録」と「製造販売業許可」

⑴ 「製造業登録」とは、医療機器の製造を行うための製造所ごとの登録です。ただし、この登録では、市場への出荷はできません。

平成17年4月1日に施行された改正薬事法により、医療機器の製造業者は、製造した製品を自らの意思で市場に出荷することができなくなりました。製造業者は、製造した製品を製造販売業者に納め、製造販売業者が市場へ出荷するという手順となり、製造販売業者がその製品の市場への出荷に関する責任を持つということになったのです。そのため、医療機器の製造業を始めたいという方は、まず製造販売業者は誰かということを確認する必要があります。

⑵ 「製造販売業許可」というのは、製品を市場に出荷するために必要な許可です。販売する製品に対して最終的な責任を持ち、自社の名前で市場へ出荷します。ただし、この許可では、製品を製造することはできません。

3 医療機器を製造販売するときの注意点

- 製造販売とは、製造又は輸入した製品を販売、賃貸又は授与することをいいます。医療機器を製造販売しようとする場合、医療機器の分類に応じて、「製造販売業」の許可を受ける必要があります。

医療機器の製造販売業の許可は、第1種、第2種、第3種があります。それぞれ、取り扱うことができる医療機器が異なります。第1種製造販売業の許可業者は高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器のすべてを製造販売することができます。第2種製造販売業の許可業者は、管理医療機器及び一般医療機器を、第3種製造販売業の許可業者は、一般医療機器のみを、それぞれ製造販売することができます。それぞれ有効期間は5年で、期間ごとに更新を受けなければ失効します。製造販売業の許可を取得した後、取り扱おうとする医療機器について、承認又は認証を受ける、又は届出をすることにより、市販が可能となります。医療機器の製造販売業、は一法人につき一つの許可しか受けることができません。

また、医療機器を外国の製造所において製造し、輸入しようとする場合、外国製造所の登録を受けなければなりません。 - 製造販売業の許可を受けるには、

① 総括製造販売責任者を設置すること、

② 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)に適合すること、

③ 医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(QMS体制省令)に適合すること、

などの要件を満たす必要があります。

特に上記③にあるとおり、医療機器の製造販売業者には、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(QMS省令)で要求されているQMS(Quality Management System:品質マネジメントシステム)を遵守するよう求められており、許可の基準の一つとして、QMS省令に基づく製造管理及び品質管理の体制を整備することを求めるQMS体制省令の遵守が求められているのです。

4.医療機器を製造または輸入するときの注意点

- 医療機器を製造しようとする場合は、薬機法に基づき、製造所ごとに登録を受けなければなりません。製造業者は、製造した医療機器を製造業者の意思により直接市場に出荷することはできません。

また、医療機器を輸入する場合、市場出荷を行うために製品を保管する倉庫等については、製造業登録が必要です。外国の製造所については、日本国内の製造所の製造業登録に該当する外国製造業者登録が必要です。なお、外国製造所から直接日本へ市場出荷することはできません。日本国内の製造所で包装表示・保管された後、製造販売業者または製造販売業者から委託を受けた国内の製造業者による、市場への出荷判定を受ける必要があります。 - 医療機器の製造所のうち、登録の対象となる製造工程は、

① 設計(製造販売業者の事務所で設計する場合を除く)

② 主たる製造工程(主たる組立て等)

③ 滅菌

④ 国内における最終製品の保管

などであり、医療機器の分類等によって登録が必要な工程が異なっています。それぞれ有効期間は5年で、期間ごとに更新を受けなければ失効します。 - 製造業登録をするには、責任技術者を設置する必要があります。なお、設計のみを行う製造所にあっては、製造業者が設計に係る部門の責任者として指定する者を責任技術者とすることができます。

また、医療機器の製造販売業者が、QMS(Quality Management System:品質マネジメントシステム)を遵守するよう求められていることとの関係で、製造業者は、製造販売業者が行う製造管理及び品質管理に協力しなければなりません。

「美容機器・健康器具」か「医療機器」かに迷ったら是非相談を

取扱商品が「医療機器」に該当するかどうか相談したい、というご相談が多くなってきております。

近年では海外から美容機器や健康器具を輸入しようとしているが、税関で止まってしまうか心配、もしくは止められてしまったのでどうすればいいか分からないというご相談内容です。

医療機器かどうかはあくまでも「行政が判断するもの」ですので、弊所で判断することはできかねますが、「あらかじめどこに確認すればよいのか」や、医療機器と判断されないために「どのような広告表現で商品を宣伝するのか」をアドバイスさせて頂いております。

輸入ができても、医療機器のような効果効能を広告すると薬機法違反となりますので、最後まで注意が必要です。

ご不安な点がございましたら、美容健康業界に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所へ是非ご相談下さい。

美容機器に詳しい弁護士が貴社のビジネスに対してアドバイスさせて頂きます。

医療・美容機器の販売に関するご相談はこちらにまでお寄せください。

弁護士による医療機器該当性コンサルティングのご紹介

初回相談

【ご相談できること】

貴社の商品、ホームページを拝見し、医療機器に該当する危険性やビジネスリスク等をアドバイスさせて頂きます。

※あくまでも判断は行政が行うものになりますので、申請するためのアドバイスとなります。

- 確認すべき行政機関

- ビジネスにおけるリスク度

- 医療機器と判断されやすい取扱説明書や広告の表現に対するアドバイス

【こんな方におすすめ】

- これから美容機器(脱毛器・痩身器・マッサージ器・フィットネス機器など)輸入ビジネスを検討されている方

- 取り扱いを始める美容機器が医療機器と判断されるか心配な方

- どこの行政機関にお墨付きをもらえば安全に輸入ができるか知りたい方

- Amazon・楽天・Yahoo等のショッピングモールに出品登録した際に、医療機器ではないかと指摘された方

- 大手百貨店・ショッピングセンターに出店・出品する際に医療機器ではないかと指摘された方

- 社内関係各所を説得したい方

- とにかく安全に美容機器輸入ビジネスを始めたい方

【弊所にご相談にいらっしゃる方】

- 中小企業の経営者様

- 大手メーカーの商品企画ご担当者様

- 薬事審査・法務担当者様

- 個人でネットビジネスを始めようとしている方

- エステサロンで輸入した美容機器を使用または販売される方

【相談料】

30分/11,000円(※初回から料金が発生いたします)

ZOOMでのオンライン相談も可能です。

取扱説明書チェック

薬務課に医療機器該当性を相談する際に提出を求められるのが「取扱説明書」。

取扱説明書は薬務課が医療機器と判断する大きな要素ですので、内容のチェックが重要となります。

医療機器該当性サポートの経験がある弁護士が、取扱説明書をチェックいたします。医療機器と判断される可能性がある内容が含まれていないかをチェックし、どのように修正をすればよいかをご提案いたします。

※薬務課相談時の弁護士同席はございません。

弁護士費用:11万円~

医療機器該当性コンサルティング

取扱説明書の内容チェック、薬務課への説明がご自身でできるか不安な方向けのプランです。

取扱説明書のチェックが済んだら、いざ薬務課での面談となります。書類も重要ですが、面談当日の商品説明もまたハードルの高い要素です。

丸の内ソレイユ法律事務所の医療機器該当性コンサルティングでは、医療機器該当性サポート経験のある弁護士が医療機器該当性の確認をフルサポートいたしますので、ご自身で確認するお時間の無い方におすすめのプランです。

このコンサルティングプランでは、申請までのお打合せから、「取扱説明書のチェック」と「薬務課相談時の弁護士同席」が含まれ、薬務課申請を弁護士がフルサポートいたします。

弁護士費用:22万円~

初回相談のご予約は問合せフォームから

ご相談をご希望の方は、以下リンクのお問い合わせフォームからご連絡ください。

弁護士とのご相談日を調整させていただきます。

ご相談方法は対面、もしくはZOOMを使用してのオンライン相談を受け付けております。

是非お気軽にお問い合わせください。

>>お問い合わせフォームはこちら(URLや商品情報も送信可能)

※医療機器該当性に関するご相談料は30分/11,000円 (相談終了後に請求書をお送りいたします)

関連記事

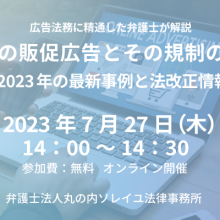

薬機法違反をチェック!弁護士が健康食品・化粧品等の広告違反事例を解説

医薬品ビジネスに関する主な契約類型とポイント その1(研究・開発)

薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲|広告表現で気をつけるべきポイントとは?

「日やけ・雪やけ後の肌荒れ」は広告に使える?薬用化粧品の表示ルール解説

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。