「2025年の薬機法改正で、何がどう変わるの?」

「自社への影響を把握して、今のうちから対策を講じておきたい」

2025年に施行される薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の改正により、社内での対策に課題を感じていませんか。今回の改正は、医薬品の安定供給確保から薬局の役割拡大、若年層のオーバードーズ対策まで、多岐にわたる重要な変更を含んでいます。

この記事では、2025年薬機法改正の主要なポイント、導入される新制度、そして薬局や関連事業者が今から準備すべき具体的な対応策を、専門家の視点からわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、法改正の全体像と本質を深く理解し、自社で取るべきネクストアクションが明確になるはずです。

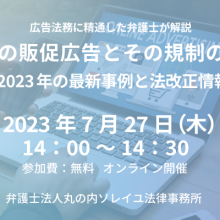

法改正への対応は、時に専門的な知識を要します。もし具体的な対応策や法務面で不安な点があれば、企業法務に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へお気軽にご相談ください。

2025年に薬機法改正が行われた主な目的

2025年の薬機法改正は、次の四つの事項を改正の柱としています。

具体的には、①医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、②医療用医薬品等の安定共有体制の強化等、③より活発な創薬が行われる環境の整備、④国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等です。

(参照:令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について)

2025年薬機法改正で新しく導入された内容

今回の改正では、医薬品の供給から販売、薬局の機能に至るまで、幅広い分野で新しい制度が導入されます。それぞれの内容を正しく理解し、自社の業務にどう影響するかを見極めることが重要です。

医薬品等の品質及び安全性の確保の強化

近年の行政処分事案においては、責任役員の関与が認められた事案もあり、責任役員が原因で薬事に関する法令違反が生じ、国民の生命・健康に大きな影響を与える可能性がある場合には、厚生労働大臣が医薬品等の製造販売業者及び製造業者に当該責任役員の変更を命ずることができるようになります。

また、製造販売業者における品質保障や安全管理に関するガバナンスを強化するため、医薬品の製造販売業者の品質保証責任者、安全管理瀬金車の設置義務を法定化し、厚生労働大臣による変更命令の対象とすることとなります。

医療用医薬品等の安定供給体制の強化等

近年、特に後発医薬品を中心に、医療用医薬品の供給不足の状況が続いています。この状況を踏まえて、医療用医薬品の製造販売業者の安定供給体制の整備を図るとともに、厚生労働大臣が供給不安を迅速に把握し、安定供給のために必要な要請・指示等を行える規定を整備しました。

具体的には、医療用医薬品の製造販売業者は、医療用医薬品の限定出荷・供給停止を行う場合には、厚生労働大臣に届け出る義務が課されます。そして、厚生労働大臣は、医療用医薬品の供給不足のおそれがある場合、代替薬の製造販売業者等の供給状況を把握するため、同業者に報告をさせるようにします。

そのうえで、製造販売業者に増産を要請、卸売販売業者に適正な流通を要請、医療機関に長期処方を抑制するよう要請し、医療用医薬品の安定供給が出来るようにします。

また、電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した現場の受給状況のモニタリングを実施します。

さらに、「後発医薬品製造基盤整備基金」を設置し、企業間の連携・協力・再編を後押しします。

より活発な創薬が行われる環境の整備

希少・重篤な疾患の治療のため医療上特に必要性が高い医薬品への速やかな患者アクセスを確保するため、条件付き承認制度を適用する医薬品の拡大を図ります。また、医療用医薬品の承認申請時に小児用医薬品の開発計画の作成を努力義務とします。

また、官民連携して継続的に創薬基盤を強化するため、国庫と民間からの出捐金(寄附金)で「革新的医薬品等実用化支援基金」を造成します。

国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等

薬剤師等の遠隔管理下での一般用医薬品販売や薬局の調剤業務の一部外部委託を可能とします。これによって、あらかじめ登録された薬剤師等が常駐しない店舗(登録受渡店舗)において医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことが可能となります。この場合において、販売は、委託元の薬局や店舗販売業者が行い、販売に関する責任は原則として委託元の薬局や店舗販売業者が負うものとします。

医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用(オーバードーズ)が社会問題化しています。この状況を踏まえ、実効性を高めるための見直しや要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアクセス改善を図る見直し等を行います。具体的に、濫用のおそれのある医薬品については、①販売時に薬剤師等に必要な事項を確認させ、情報提供を行わせることを義務づけたり、②若年者への大容量製品又は複数個の販売の禁止、対面又はオンラインでの販売を義務付ける、③陳列については一定のルールを課すことにするなどの対応がなされます。

関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説

2025年薬機法改正の施行スケジュールとこれからの対応

改正薬機法は、内容ごとに段階的に施行されます。2025年の改正薬機法のうち、2025年11月20日に施行されたのは「後発医薬品製造基盤整備基金」の設置です。

また、2026年5月1日に施行されるのは、次の事項となります。

・濫用のおそれのある医薬品の販売について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務付ける

・条件付き承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とする

・医薬品の製造販売業者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化する

重要なのは施行日を待つのではなく、今から情報収集を開始し、自社の業務フローや体制を見直すことです。特に、新たな義務が課される製薬企業や、業務プロセスの変更が必要となる薬局・ドラッグストアは、計画的な準備を進めていきましょう。

改正薬機法に向けて薬局や事業者が準備すべきこと

法改正への対応は、単なるルール変更への準拠だけではありません。自社のサービス品質や業務効率を向上させるチャンスと捉えましょう。

1.委託業務に備えた仕組みを整える

調剤業務の外部委託を検討する薬局は、まず委託できる業務範囲とできない業務範囲を正確に理解することが第一歩です。その上で、信頼できる委託先を選定し、個人情報の保護や投薬過誤発生時の責任を明確にした委託契約書を作成する必要があります。

また、委託元と委託先でスムーズに情報連携ができるよう、ITシステムの導入や業務マニュアルの整備も欠かせません。安全かつ効率的な委託体制を構築するため、早期から具体的な検討を進めるべきです。

2.遠隔販売に必要な体制を構築する

一般用医薬品の遠隔販売を導入する場合、高画質・高音質の通信機器や関連ソフトウェアへの投資が前提となります。購入者のプライバシーを保護できる相談スペースの確保も重要です。

さらに、遠隔で対応する薬剤師と店舗にいる相談員の役割分担を明確にし、緊急時の対応フローを定めた運用マニュアルを作成しなければなりません。円滑なオペレーションを実現するため、事前に十分なシミュレーションと研修を行うことが成功のカギとなります。

3.「健康増進支援薬局」の認定

薬機法改正により、薬機法の定める要件を満たせば、都道府県知事が当該薬局を「健康増進薬局」に認定する制度ができます。

その要件は、改正薬機法6条の4に定められています。「健康増進支援薬局」の認定制度によって、自局のサービス向上や利用者の利便性などを高めることができる可能性があります。

4.販売制限を守るために濫用医薬品を管理する

オーバードーズ対策の強化に伴い、対象となる医薬品のリストを正確に把握し、POSシステムなどで購入数量や年齢確認を自動的にチェックできる仕組みを導入することが推奨されます。

従業員への教育も不可欠です。若年者への声かけの方法や、複数購入を希望された際の適切な対応について、具体的なケーススタディを交えた研修を実施しましょう。

規制遵守はもちろんのこと、地域の若者を守るという社会的責任を果たす姿勢が、薬局や販売店への信頼につながります。

5.製薬企業・小売業者は安定供給に取り組む

製薬企業には、自社製品の供給リスクを多角的に分析し、供給不足を未然に防ぐための事業継続計画(BCP)の策定・見直しが求められます。限定出荷や出荷停止についての国への報告義務を遵守するため、社内の情報収集・報告体制を確立することも急務です。

薬機法改正への対応は弁護士へ相談するのが安心

薬機法改正への対応には、法令の正確な解釈に加え、業務委託契約書の作成や個人情報の取り扱いなど、専門的な法務知識が不可欠な場面が多くあります。

特に、新しい制度の導入にあたっては、自社の運用方法が法に抵触しないか、潜在的なリスクはないかなど、専門家によるチェックが重要です。対応を誤ると、行政指導や罰則の対象となる可能性も否定できません。

2025年薬機法改正では医薬品の安定供給や薬局機能の強化が求められます。法改正に関する具体的な対応や契約関連で不安があれば、企業法務に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、改正への備えを分かりやすく解説し、実務に落とし込める形でサポートします。

薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。

2025年薬機法改正に関するよくある質問

コンビニなどで買えるようになる市販薬は?

今回(2025年)の改正で、コンビニエンスストアなどで販売できる医薬品の範囲が直接的に拡大されるわけではありません。現在、コンビニで販売できるのは第二類・第三類医薬品の一部に限られています。遠隔販売の仕組みは、あくまで薬剤師が常駐できない地域でのアクセスを確保するためのものであり、都市部のコンビニでの販売を解禁するものではない点に注意が必要です。

調剤業務はどこまで外部に委託できる?

外部委託が可能なのは、薬剤師の専門的な判断を必要としない機械的な作業に限られます。具体的には、処方箋に基づいた医薬品のピッキング、計量、一包化などが想定されています。

一方で、処方箋の鑑査、調剤された医薬品の最終監査、患者への服薬指導といった、薬剤師の専門性が不可欠な業務は委託できません。

濫用防止で販売制限される医薬品は?

販売が制限されるのは、コデイン類やエフェドリン類、プソイドエフェドリン、ブロムワレリル尿素など、乱用のおそれがあるとして厚生労働省が指定する成分を含む一般用医薬品です。

具体的には、一部の総合感冒薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬などが対象となります。対象品目のリストは厚生労働省から公表されるため、最新の情報を常に確認する必要があります。

まとめ|2025年薬機法改正に対応できるよう対策を強化しよう

この記事では、2025年に施行される改正薬機法の主要なポイントと、事業者が取るべき対応策について解説しました。

今回(2025年)の改正は、以下の4点が大きな柱です。

- 医薬品等の品質及び安全性の確保の強化

- 医療用医薬品等の安定供給体制の強化等

- より活発な創薬が行われる環境の整備

- 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等

この法改正は、関連事業者にとって新たな義務や規制が増える一方で、業務の効率化や地域社会への貢献度を高める好機でもあります。自社への影響を正しく評価し、必要な準備を計画的に進めることが、今後の事業継続と成長の鍵を握ります。

ネクストアクションとして、まずは自社の関連部署で改正内容を共有し、どの項目が業務に影響するかを洗い出すことから始めてみてください。その上で、具体的な対応計画を策定し、必要であれば専門家の助言を仰ぎましょう。

薬機法改正で新たな義務や規制に対応できるか不安な企業様はご相談ください。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所が、改正内容を踏まえた最適な対応策を提案し、法的リスクを回避できるようサポートします。

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。