「そもそも薬機法でいう医薬品の定義が曖昧で、どこまでが医薬品なのか分からない」

「広告に出してはいけない表現や、販売に必要な許可が複雑で不安」

広告や製造を行う企業にとっては、製品が医薬品に該当するかどうかを判断することが実務上の大きな課題です。基準を誤解したまま広告・販売を行うと、行政指導や課徴金、刑事罰などの処分を受けるリスクがあるため、定義や規制内容を正しく理解することが不可欠となります。

この記事では、薬機法が定める医薬品の定義と要件、医薬部外品や化粧品との違い、販売・広告における具体的な規制内容をわかりやすく解説します。医薬品の取り扱いに必要な基礎知識が整理でき、広告や販売活動を安全かつ適法に行うための判断基準がわかるはずです。

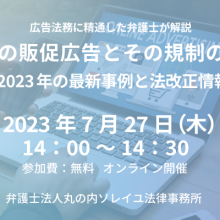

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景品表示法の両方に精通した専門家が全面的にサポートしています。リスクを最小限に抑えたプロモーションが可能になるため、お気軽にご相談ください。

薬機法で定義される「医薬品」とは

薬機法では、医薬品を明確に定義しています。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律法)は下記のとおりいくつかのカテゴリに分けて定義しています。その違いがあることを知った上で、医薬品に該当するかどうかを理解しておくことが重要です。

| 分類 | 主な目的 | 効能表現の可否 | 承認・届出 |

| 医薬品 | 治療・予防 | 広く可能 | 厚生労働大臣の承認 |

| 医薬部外品 | 予防・衛生 | 限定的に可能(フケ防止・美白など) | 厚生労働大臣の承認 |

| 化粧品 | 美容・清潔 | 軽微な範囲のみ | 事前承認不要(製造販売届出等は必要) |

| 医療機器 | 診断・治療 | 機能説明のみ | クラス別の承認・認証・届出 |

| 再生医療等製品 | 再生・治療 | 広く可能 | 厚生労働大臣の承認 |

関連記事:薬機法とは?簡単にわかりやすく解説|規制内容・違反事例・対策まとめ

医薬品の法的な定義(薬機法第2条)

薬機法第2条第1項では、医薬品を以下のように定義しています。

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)つまり、疾病の診断・治療・予防を目的とするもの、あるいは身体の機能に直接作用するものは医薬品に該当します。一般用医薬品(OTC医薬品)と要指導医薬品・処方箋医薬品に分かれ、厚生労働省の承認を受けて初めて販売できます。

(参考:厚生労働省|処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について)

医薬品の3つの要件

医薬品に該当するかどうかを判断するうえで、以下の3要件が用いられます。以下の3つのうちいずれかに該当すれば医薬品と判断される可能性があります。特に表示要件は、実際の効果がなくても広告表現次第で、医薬品とみなされることがあるため注意が必要です。

| 要件 | 内容 | 例 |

| ①本質要件(成分・作用) | 製品が安全性・品質に関しての基本的な要件を満たしているかに関する安全性・品質の側面に関する点 | 抗炎症成分入りの外用薬、血圧を下げる成分を含むサプリメントなど |

| ②目的要件(用途・目的) | 製品が疾病治療・予防の目的で使われると想定される | 「風邪の治療薬」「糖尿病改善薬」 |

| ③表示要件(表示・広告) | パッケージ・広告に疾病の治療・予防を示唆する表記がある | 「腰痛を治す」「花粉症を改善」 |

健康食品・サプリメントでも、医薬品成分に類似したものを含むと、販売者の意図に関わらず医薬品扱いされることがあります。厚生労働省は「医薬品成分リスト」を公表しており、そこに記載されると健康食品としては販売できません。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所でも、専門家による意見として目的によって薬機法上「医薬品」に該当する可能性があると述べています。

“事業者としては、ある商品を健康食品として販売していても、たとえば、その商品の広告に病気の治療や予防効果があると記載していると、そういった治療や予防に使われることが『目的』とされている物ということになり、当該商品は、薬機法上「医薬品」に該当するということです(引用:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|陥りやすい薬機法(薬事法)違反の例と刑罰とは?)

特に「表示要件」は実務で違反が発生しやすい部分です。たとえ中身が健康食品やサプリメントでも、広告やパッケージに『○○を治す』『○○を予防する』などと記載すると、薬機法上は医薬品の広告であるとみなされます。この場合、販売者の意図に関わらず行政指導や販売停止命令、課徴金命令などの処分を受けるリスクがあります。

医薬品と医薬部外品・化粧品との違い

例えば、「シミを薄くする」「高血圧を改善する」といった効能をうたう場合は薬機法上、医薬品扱いになり、厚生労働省の承認が必須です。一方、化粧品では「うるおいを与える」「ツヤのある印象に」といった表現にとどめる必要があります。

| 区分 | 主な目的 | 効能効果の範囲 | 承認の有無 |

| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防 | 身体の構造・機能に直接作用し、治療・改善を目的とする | 厚生労働大臣の承認必要 |

| 医薬部外品 | 医薬品ほど強い作用はないが、特定の予防・衛生効果を持つ | 美白・育毛・防臭・抗炎症など限定された効能 | 厚生労働大臣の承認必要 |

| 化粧品 | 清潔・美化・外観保持 | 効果はごく限定的(保湿・香り付けなど) | 承認不要(基準に適合するなどの条件あり) |

医薬品は、疾病の治療や予防を目的とした明確な効能効果を広告できる主要な区分です。

他の区分(医薬部外品や医療機器)でも限定的な効能が認められる場合はありますが、医薬品はより広範かつ強い作用を訴求できる点で区別されます。化粧品や医薬部外品とは違い、承認までに臨床データや安全性試験が必要となります。

健康食品や化粧品を医薬品のように表現すると、薬機法違反として行政処分や販売停止命令、課徴金命令などの処分を受ける可能性があるため注意が必要です。

関連記事:薬機法と医療機器の規制範囲とは?定義・分類・該非判定までわかりやすく解説

関連記事:薬機法と化粧品の広告規制とは?正しい表現ルールをわかりやすく解説

現場での医薬品に関する薬機法上の基本ルール

医薬品は、販売方法や広告表現が薬機法によって厳しく規制されています。とくに一般用医薬品(OTC)と処方箋医薬品では販売・宣伝のルールが大きく異なります。ここでは、現場のマーケティング担当・広報・ライターが押さえておくべき基本ポイントを解説します。

一般用医薬品(OTC)の販売ルール

一般用医薬品は、薬局やドラッグストア、インターネットを通じて消費者が直接購入できる医薬品です。

“一般用医薬品とは

医薬品のうち、その効能及び効果において 人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用 されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)(引用:厚生労働省|医薬品の販売区分及び販売方法について)”

ただし、OTC医薬品には販売管理者の設置や情報提供義務などの厳しいルールがあります。

| 項目 | 内容 |

| 販売者の資格 | 薬剤師または登録販売者が常駐する必要がある。第1類医薬品は薬剤師のみが販売可能。 |

| 情報提供義務 | 購入者に対し用法用量・副作用・使用上の注意を説明する義務がある。 |

| インターネット販売 | 厚生労働省のガイドラインに基づき、購入者情報の確認・適正使用の説明・相談窓口の明示などが必須。 |

| 広告の制限 | 承認された効能効果を超える表現、誇大・虚偽の広告は禁止。ビフォーアフター写真や過度な不安喚起もNG。 |

特にネット販売では「第1類医薬品は薬剤師による情報提供が義務」となっており、サイト上で購入者に適正使用情報を提示する機能が必要です。

さらに近年は、インターネット販売における規制と監視が強化されています。第1類医薬品は、薬剤師がオンライン上で購入者に対して情報提供を行わなければなりません。チャットや電話などによる説明を経ずに販売すると、薬機法違反と判断されるおそれがあります。実際には行政指導や販売停止の対象となった事例も増加しており、厚生労働省はECサイトの薬機法遵守状況を重点的に監視しています。

(参考:厚生労働省|医薬品の販売制度)

処方箋医薬品の販売ルール

処方箋医薬品は、医師の診断と処方箋がなければ販売できない医薬品です。ドラッグストアなどで購入できる一般医薬品とは異なり、一般消費者に直接販売することはできません。また広告に関しても非常に厳格な規制がかけられています。

“医療用医薬品とは

医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品(引用:厚生労働省|医薬品の販売区分及び販売方法について)”

| 項目 | 内容 |

| 販売条件 | 医師の処方箋が必須。薬剤師が調剤して交付する。 |

| 一般向け広告の禁止 | 一般消費者を対象とした広告は禁止されており、Web・SNS・雑誌・テレビなどへの宣伝はできない。 |

| 情報提供の対象 | 医療従事者向けの情報提供(学会発表、MRによる説明)は可能だが、一般向け訴求は不可。 |

| 違反リスク | 一般向け広告を行った場合、薬機法違反として行政処分・業務停止命令・課徴金、さらには刑事罰を受ける可能性がある。 |

特に注意が必要なのが、一般消費者が閲覧できるWebページやSNSでの宣伝です。例えば「処方箋医薬品のシミ治療薬が〇〇円で買える」「医師の診察なしで注文可能」といった広告は、薬機法上の広告規制に抵触し、行政指導や業務停止命令の対象となります。

事業者に求められる薬機法上の制度

医薬品を扱う事業者は、販売や流通の形態によって薬機法で定められた許可・登録・管理義務を負います。薬局として消費者に販売する場合、卸売として流通させる場合、あるいは自社内で保管するだけの場合でも、適切な手続きと管理体制を整えることが不可欠です。以下では事業者が押さえておくべき主要な制度と実務上の注意点を解説します。

薬局開設や医薬品販売業の許可制度

一般消費者に医薬品を販売するには、薬局開設許可または医薬品販売業許可のいずれかが必要です。

「薬局開設許可」は、薬剤師を常勤させて処方箋医薬品や一般用医薬品を販売・調剤する場合に必要で、調剤室や保管設備の整備、保健所への申請・許可取得が求められます。

一方、「医薬品販売業許可」は、処方箋医薬品を扱わず一般用医薬品のみを販売する店舗やECサイト向けです。店舗には薬剤師または登録販売者を管理者として配置し、第1類医薬品を扱う場合は薬剤師による説明や購入記録の管理が義務づけられています。許可は都道府県知事に申請して取得します。

| 制度 | 概要 | 主な要件 |

| 薬局開設許可 | 薬剤師を配置して処方箋医薬品・一般用医薬品を販売・調剤する場合に必要 | ・薬剤師の常駐・調剤室や薬剤保管設備の設置・保健所への申請・許可取得 |

| 医薬品販売業許可 | 処方箋医薬品の調剤は行わず、一般用医薬品を販売する場合に必要 | ・店舗管理者として薬剤師または登録販売者を配置・販売する医薬品の区分に応じた説明体制・都道府県知事の許可 |

近年はインターネット販売の拡大により、許可要件を満たしていないECサイトへの行政指導が増加しています。例えば、登録販売者の不在や、購入者への情報提供を省略した販売は違反となり、許可の取消し・業務停止命令のリスクがあります。

(参考:厚生労働省|薬局開設又は医薬品販売業の許可等の申請時の添付書類について)

医薬品卸売販売業に課される要件

製造元から医薬品を仕入れて薬局や病院に供給する場合は、医薬品卸売販売業許可が必要です。小売販売と異なり、流通の安全性や記録管理が特に重視されます。

この許可は営業所ごとに都道府県知事へ申請し、薬剤師など適切な管理者を配置することが求められます。管理者は品質や流通の監督を担い、仕入・販売・在庫の記録を原則2年、生物由来製品は10年保存しなければなりません。また、医薬品のロット管理、品質保持、偽造品の流入防止といった流通の適正管理も必須です。

| 要件 | 内容 |

| 許可取得 | 都道府県知事への申請が必要。営業所ごとに許可が求められる。 |

| 管理者の配置 | 営業所には薬剤師など適切な管理者を配置し、品質・流通を監督する。 |

| 記録の保存義務 | 医薬品の仕入・販売・在庫の記録を原則2年、生物由来製品は10年保存する義務。 |

| 流通の適正管理 | 医薬品のロット管理、品質の維持、偽造医薬品の流入防止などが必須。 |

特にワクチンやバイオ医薬品のように冷所保管が必要な製品では、温度管理やトレーサビリティを徹底する必要があります。管理体制が不十分な場合、許可の取り消しや行政処分、製品回収によるブランド毀損につながる恐れがあるため注意が必要です。

医薬品の保管・譲渡で注意すべき管理方法

医薬品を保管する場合、温度・湿度・遮光などの品質保持と、不正流通を防ぐための記録管理が必要です。

温度や湿度、遮光などの条件を守らないと有効成分が劣化する恐れがあり、使用期限内でも安全性が損なわれる可能性があります。また、保管や譲渡の記録が不十分だと、薬機法違反や行政指導の対象になることがあります。

| 管理項目 | 実務上のポイント |

| 温度・湿度管理 | 冷所保管(2〜8℃)、室温保管など承認時の条件を遵守。温度ロガーや記録簿で証跡を残す。 |

| 遮光・防湿 | 紫外線や湿気による劣化を防ぐため、保管場所の仕様を管理。 |

| 施錠・アクセス管理 | 不正持ち出しを防止するため、倉庫や薬品庫の施錠・入退室管理を徹底。 |

| 譲渡時の記録 | 譲渡先・数量・ロット番号を記録。原則2年、生物由来製品は10年保管。 |

| 期限切れ・破損薬の廃棄 | 廃棄記録を残し、一般廃棄物として処理せず専門業者に依頼。 |

例えば、化粧品販売を行っている企業が医薬品サンプルを社内で保管していたが、温度管理が不十分だったため自主回収に至った事例があります。広告・販売以前に、社内の保管体制が薬機法に適合しているかどうかをチェックすることが重要です。

(参考:厚生労働省|医薬品等の保管のみを行う製造所に関する質疑応答集(Q&A)について)

薬機法違反となる医薬品広告のNG表現一覧

医薬品広告は、薬機法第66条を中心に虚偽・誇大広告、未承認医薬品の宣伝、保証的表現などが禁止されています。特に医薬品は人体への影響が大きいため、化粧品や医薬部外品以上に断定的な表現や誇張表現が厳しく取り締まられます。

下記は実務で注意が必要なNG表現の代表例をまとめたものです。

| 違反カテゴリ | NG表現例 | 違反理由・リスク |

| 虚偽・誇大広告 | 「数日で必ず治る」「100%改善」 | 科学的根拠が不十分な断定的効果は誤認を招き、66条違反に該当 |

| 未承認効能の標榜 | 「糖尿病を根本から治す」「がんを治す」 | 承認を受けていない効能・効果を記載することは禁止 |

| 保証・安全性の断定 | 「副作用が一切ない」「永久に安全」 | 医薬品適正表示ガイドライン上も安全性の保証は不可 |

| 比較広告の不当表示 | 「他社製品より2倍効く」「この薬だけが唯一の治療法」 | 客観的根拠のない優位性表示は景品表示法とも重複違反の恐れ |

| 医師・専門家の不適切な推薦 | 「医師が絶賛」「大学病院が推奨」 | 根拠のない医師名義の使用や権威付けは誤認を誘発 |

| アフィリエイト体験談の断定 | 「この薬で必ず痩せました」「誰でも治ります」 | 個人の体験談形式でも断定的な効能表示は規制対象 |

薬機法に違反した広告を行った場合、企業や担当者は以下の罰則を受ける可能性があります。

- 虚偽・誇大広告 → 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

- 無承認医薬品の広告 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

- 法人は両罰規定により 1億円以下の罰金が科されるケースもあります。

実際に、未承認医薬品を宣伝したEC事業者が書類送検された事例もあり、広告表現の事前チェックは必須です。

関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法

実際に薬機法違反となった医薬品の販売事例

医薬品やそれに準じる効能をうたった商品を販売・宣伝したケースでは、警察捜査や書類送検、行政処分が行われた事例があります。違反リスクの実感を持つために、以下の代表例を押さえておきましょう。

関連記事:薬機法違反とは?事例・罰則・防止策をわかりやすく解説

未承認医薬品の輸入販売

未承認医薬品を国内で販売または広告する行為は、薬機法上厳重に禁止されています。

厚生労働省では、海外から個人輸入された医薬品などが健康被害を生じた事例を公表しており、無承認医薬品の流通が消費者リスクにつながることを警鐘しています。

“無承認無許可医薬品「Penisole(ペニソール)」と称される製品から多量の鉛が検出されました。本製品は「数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品」となりました(引用:厚生労働省|医薬品等を海外から購入しようとされる方へ)”

これらの事例から、「未承認なのに効能をうたう」広告・販売は非常に危険な行為とみなされ、捜査機関による捜査対象となる可能性があります。

インターネットでの違法販売

インターネット経由で医薬品的効能を謳って販売・広告する事例も目立っています。

“健康食品販売会社「日本ホールフーズ」社長と社員の男2名と、法人としての同社を医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告、販売目的貯蔵)の疑いで書類送検したと発表した。「新型コロナウイルスの増殖を抑える」と医薬品としての効能があるように装ってサプリメントを宣伝した疑いと報じている(引用:健康産業流通新聞|コロナ禍以降 相次ぐ薬機法違反の摘発)”

上記のような事例を踏まえ、薬機法違反として摘発されたケースの報道が多く、特に 「新型コロナウイルスに効果あり」とうたった商品広告が目立ちはじめ、消費者庁がオンライン広告の監視強化を発表しています。

その他、薬機法上の広告禁止表現を含む健康・美容関連商品のネット広告が、都道府県や保健所などから行政指導を受けたという定期調査報告も複数確認されており、広告表示の透明性を巡る監視が強まっています。(参考:過去に実施した定期調査で、弊社が薬機法および景品表示法違反の恐れがあると指摘した広告表現)

これに加えて、薬機法違反を監視するサイトや業界メディアでは、広告代理店やアフィリエイトを通じた過剰表現、ステマ形式の投稿も違反リスクの高い事例として多数報道されています。

医薬品販売・広告における薬機法チェックなら弁護士への依頼がおすすめ

医薬品の販売や広告は、薬機法の中でも特に厳格な規制がかかります。未承認医薬品の広告や販売、効能効果の誇大表示は、行政指導だけでなく課徴金・措置命令・刑事罰の対象となり、企業の信用失墜や売上の大幅な損失につながるおそれがあります。

薬機法第84条・85条などに基づき、以下の罰則が科される場合があります。

- 無許可販売・輸入、虚偽広告など

→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金が併科される場合あり) - 承認を受けずに医薬品を製造・販売した場合

→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 - 法人に対する両罰規定

→違反行為を行った従業員個人と法人の両方が罰せられる可能性があります。

(参考:厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

特にオンライン広告やSNS、アフィリエイト経由での発信は監視が強化されており、「うっかり」違反でも摘発事例が報じられています。

こうした背景から、広告表現のリスクを最小化するには、専門家によるリーガルチェックを受けることが非常に有効です。弁護士は、薬機法だけでなく景品表示法や医療広告ガイドラインなど関連法規も含めた総合的な判断を行い、表現の修正案や安全な代替コピーの提案をしてくれます。

関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景品表示法・医療広告規制に精通した弁護士が、広告コピー・パッケージ・デジタルマーケティング施策までトータルにリーガルチェックを提供しています。制作段階の初期から相談できるため、デザインやコピーの手戻りを最小化しつつ、安心してキャンペーンを展開できます。

弁護士への広告審査のご相談はこちらでお受けしておりますので、ぜひご確認ください。

薬機法と医薬品に関するよくある質問

医薬品と健康食品の境界線はどう判断される?

医薬品かどうかは、成分・用途・表示(広告)の3つの観点で判断されます。

健康食品でも、医薬品成分に類似した成分を含んでいる場合や、「○○を治す」「○○を予防する」といった表現を広告やパッケージに記載した場合は、薬機法上の医薬品とみなされることがあります。

たとえば、ビタミンやハーブのサプリメントは基本的に食品ですが、「花粉症を改善する」「糖尿病の予防に」など疾病への効果をうたうと医薬品扱いになります。

一方、一般的な栄養補助や美容目的(「栄養を補う」「肌を整える」)にとどまる表現であれば健康食品として扱われます。

判断に迷う場合は、厚生労働省の「医薬品的効能効果を標榜する表現」ガイドラインを参考にするか、専門家に相談するのが安全です。

(参考:『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』)

関連記事:薬機法と健康食品の広告表現とは?規制ルールとNGワードを解説

ネット通販で販売できる医薬品の範囲は?

ネット通販で販売できるのは、一般用医薬品(第1類〜第3類)です。ただし、販売するには医薬品販売業の許可を取得し、薬剤師または登録販売者を配置する必要があります。

- 第1類医薬品(例:ガスター10・ロキソニンS)

→購入前に薬剤師による情報提供・相談対応が義務付けられています。 - 第2類・第3類医薬品(例:胃腸薬、風邪薬)

→登録販売者または薬剤師が販売できますが、購入者への情報提供が必要です。

処方箋医薬品(病院で処方される薬)と要指導医薬品はネット販売禁止です。

また、販売サイトには許可番号・管理者(薬剤師または登録販売者)の氏名・勤務時間を表示する義務があります。これを怠った場合や、情報提供を省略した販売は薬機法違反となり、業務停止や許可取り消しのリスクがあります。

(参考:厚生労働省|一般用医薬品のインターネット販売について)

医薬品広告の責任は誰に及ぶ?

薬機法に違反する広告を出した場合、広告を発信した事業者だけでなく、その広告に関与した複数の関係者が責任を問われる可能性があります。

具体的には以下が対象となります。

- 広告主(メーカー・販売元)

→責任者として行政処分や罰則の中心になるケースが一般的です。 - 広告代理店・制作会社

→表現やコピーの作成・監修に関与している場合、責任を問われることがあります。 - メディア運営者(アフィリエイター・インフルエンサー)

→自ら広告表現を作成・拡散した場合は責任を免れません。

特に近年は、個人アフィリエイターやインフルエンサーが薬機法違反の広告を発信して行政指導を受けた事例が増加しています。「収益が少額だから大丈夫」ということはなく、営利目的で商品を紹介すれば規制の対象になります。

まとめ|薬機法を理解して医薬品の安全な販売・広告を実現しよう

薬機法は、医薬品の品質・安全性を確保し、消費者を守るための重要な法律です。

製品が医薬品に該当するかどうかは成分・用途・表示(広告)の3つの観点で判断され、誤った広告や無許可販売は業務停止・許可取消・罰則などのリスクにつながります。

特にオンライン販売やWeb広告では、「知らなかった」では済まされない表現規制が強化されているため、早い段階で法的要件を理解しておくことが欠かせません。

もし自社の商品や広告が薬機法に適合しているか不安な場合は、薬事チェック専門のサポートを受けることが最も安全な方法です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法に詳しい専門家が広告表現やサイトコンテンツを事前にチェックし、行政指導や販売停止リスクを回避できるようサポートしています。

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。